삼화사 | 두타산 삼화사 적광전 벽화

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일22-07-26 19:55 조회3,899회 댓글0건본문

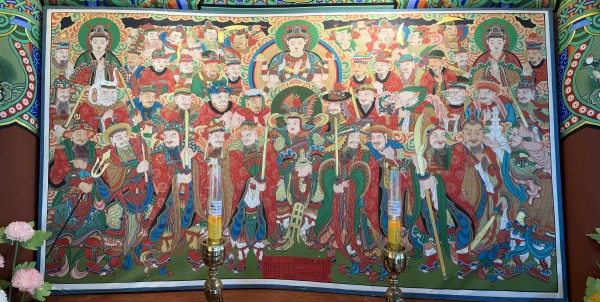

삼화사 적광전 벽화

사진 위 : 신중단

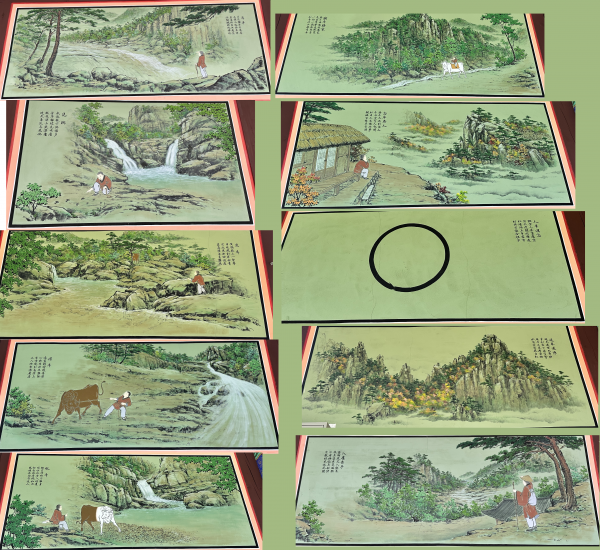

사진 아래 : 심우도

신 중 단

호법신(護法神, 산스크리트어: धर्मपाल 다르마팔라)은 불교에서 불법을 수호하는 신이다. 호법신장(護法神將) 또는 신장(神將)으로도 부르며, 호법신이 무리로 있으면 "무리 중(衆)"자를 써서 호법신중(護法神衆) 또는 신중(神衆)이라고 부른다. 화엄성중(華嚴聖衆)이라는 말도 많이 쓰이는데, 화엄경에 등장하는 성스러운 호법신들의 무리라는 뜻이다. 보통 대웅전 한쪽 편에 있는 신중탱화가 화엄성중을 그린 것이다. 보통 무서운 얼굴과 무기를 들고 있는 모습이다.

화엄성중은 아직 깨달음을 얻지 못하였지만, 부처님께 귀의하여 불법을 수호하고, 불자를 보호하는 착한 신이다. 그래서 호법선신(護法善神)이라고도 한다. 흔히 아는 사천왕, 제석천, 범천, 산신, 용왕 등등이 모두 포함된다.

부처가 대통령, 보살이 장관이라고 하면, 화엄성중은 실무 공무원에 비유할 수가 있다고 한다. 그만큼 기도가 빨리 이뤄진다고 한다.

화엄성중이라는 뜻은 화엄경에 나오시는 성스러운 신들이라는 뜻이다. 신중을 좀 더 높여 부를 때, 화엄성중이라고 한다.

사찰에서는 음력 1일~3일에 신중기도(화엄성중 기도)를 한다. 신중기도를 할 때, 화엄경 약찬게를 꼭 외운다. 보통은 예불문을 하고 난 뒤, 반야심경을 외울 때 신중탱화를 쳐다보면서 한다. 여러가지 이름으로 불린다. 호법신장, 호법신중, 신중, 신장, 화엄신장 등이다.

하단신앙은 조상숭배의 신앙이라고 할 수 있다.

그리고 그 신앙내용을 도설한 것이 하단탱화로서 감로탱화라고 한다.

망인의 영가를 천도하기 위한 신앙이므로 영단이라고 한다.

대웅전의 오른쪽이나 왼쪽 벽면에 설치하거나 명부전 혹은 지장전에 설치한다.

영가의 위패를 봉안하고 그 뒤에 감로탱화를 건다. 탱화를 걸지 않았을 때는 ‘나무대성인로왕보살’이라는 번을 걸기도 한다.

영단탱화라 하는 것은 영가의 극락왕생을 비는 신앙내용 때문이며, 감로탱화라하는 것은 아귀 혹은 지옥 중생에게 감로수(甘露水)를 베푼다는 신앙내용이 담겨져 있기 때문이다.

- 상단 : 7여래, 인로왕보살, 아미타삼존 래영(來迎) : 극락정토

- 중단 : 성반(盛飯)을 진설하고 재의식을 설하는 모습

* 극락에 이르기 위한 공덕 쌓는 재의식 광경을 표현

- 하단 : 아귀상, 지옥상 등 천도로 윤회하는 중생상과 지장보살

* 육도중생의 고통상을 통해 권선징악 사상을 표현

* 묘사된 생활상을 통해 시대의 모습을 유추할 수 있음

심우도(尋牛圖)

방황하는 자신의 본성을 발견하고 깨달음에 이르기까지의 과정을 야생의 소를

길들이는 데 비유하여 10단계로 그린 그림을 심우도(尋牛圖) 또는 십우도(十牛圖)라고 한다.

인간에게는 누구나 불성(佛性)이 있는데 이 불성을 소에 비유한 것이다.

좌선을 통해 불도를 터득하려는 선종(禪宗)에서 내려오는 것으로, 12세기경 중국 북송(北宋)의 곽암이라는 승려가 지은 것과 보명이 지은 것 두 가지가 있다.

이 중 보명의 것은 목우도(牧牛圖)라고 하였다.

우리나라엔 이 두 가지가 다 전해졌는데 마지막 그림에만 원상(圓相)으로 그려진 것을 보명의 목우도로 보면 된다. 곽암의 것은 모두 원상에 그려진다. 중국에는 소 대신 말을 묘사한 십마도(十馬圖)도 있고, 베트남에는 코끼리를 묘사한 십상도(十象圖)도 전해진다.

곽암의 심우도를 살펴보면 다음과 같다.

1. 심우(尋牛)

인간이 소, 즉 자신의 본성이 무엇인가를 찾기 위하여 원심(願心)을 일으키는 단계이다. 소를 찾는 동자가 망과 고삐를 들고 산속을 헤매는 모습이다.

2. 견적(見跡)

깊은 마음속으로 들어가 소의 발자국을 발견하는 단계이다. 그 발자국을 보느냐 못 보느냐는 오로지 목동의 마음에 달려 있다. 순수한 열의를 가지고 꾸준히 정진하면 본성의 자취를 어렴풋이 느끼게 된다는 것을 의미한다.

3. 견우(見牛)

발자국을 따라가다가 마침내 마음 깊은 숲 속에 방목되고 있는 소를 발견한다. 즉 자신의 성품을 보아 견성함이 눈앞에 다다랐음을 보여준다.

4. 득우(得牛)

마음속에 있는 소를 보았으니 단단히 붙들어야 한다. 소는 기회만 있으면 도망치려 한다. 이 경지를 선종에서는 견성(見性)이라 하는데 땅 속에서 제련되지 않은 금들을 막 찾아낸 것과 같은 상태로 많이 표현된다. 이때의 소는 실제로 검은색을 띤 사나운 모습으로 묘사되는데 이는 삼독(三毒)에 물든 거친 본성을 의미한다.

5. 목우(牧牛)

소의 야성을 길들이기 위하여 소의 코에 코뚜레를 한다. 삼독의 때를 벗겨내는 과정으로 가장 중요시되는 단계이다. 소가 유순하게 길들여지기 전에 달아나버리면 다시는 찾기 어렵다는 것이다. 이 단계에서 소가 차차 흰색으로 변화되는 것을 볼 수 있다.

6.기우귀가(騎牛歸家)

잘 길들여진 소를 타고 마음의 본향인 자기 자신으로 돌아가는 단계이다. 번뇌와 망상, 욕망이 끊겨서 소는 무심하고, 그 위에 있는 목동도 무심하다. 이때의 소는 완전히 흰색이다. 목동이 구멍 없는 피리를 부는 것은 육안으로 살필 수 없는 본성에서 나오는 소리를 의미한다.

7. 망우존인(忘牛存人)

집에 와보니 소는 간데없고 자신만 남았다. 결국 소는 자신의 심원에 도달하기 위한 방편이었으므로 이제 집으로 돌아왔으니 방편은 잊어야 함을 보여준다. 곧 자신이 깨쳤다는 자만을 버리는 경지이다. 자만의 병은 수행자가 뛰어넘어야 할 가장 무서운 덫이다. 이를 넘지 못하면 부처에도 걸리고 법에도 걸린다. 이것을 불박법박(佛縛法縛)이라 한다.

8. 인우구망(人牛俱忘)

소가 사라진 뒤에는 자기 자신도 잊어야 한다. 깨침도, 깨쳤다는 법도, 깨쳤다는 사람도 없는 이것이 공(空)이다. 그래서 이 단계는 일원상(一圓相)으로 표현하였다. 이 경지에 이르러야만 완전한 깨달음을 이루게 된다.

9. 반본환원(返本還源)

텅 빈 원상 속에 자연 그대로의 모습이 비친다. 산은 산으로, 물은 물로 조그마한 번뇌도 없는, 있는 그대로의 모습을 볼 수 있는 참된 지혜를 상징한다.

10. 입전수수(立廛垂手)

이제는 거리로 들어가 중생을 제도하는 경지이다. 이것이 부처에 이르는 가장 마지막 단계이다. 이때의 큰 포대는 중생들에게 베풀어줄 복과 덕을 담고 있으며, 불교의 궁극적인 뜻이 중생 제도에 있음을 상징화한 것이다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.